サントリーが55億円投資しジン製造を増強。来春一般公開の「スピリッツ・リキュール工房」をひと足早く体験

ジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」をはじめ「翠(SUI)」や「-196[イチキューロク]」など、スピリッツやリキュールを製造するサントリー大阪工場が、55億円かけて製造設備を増強しました。さらに見学コースを設けて2026年春頃に一般に公開します。その「スピリッツ・リキュール工房」をひと足お先に体験してきました。

急成長のジン市場を「ROKU〈六〉」が牽引

こうしたカジュアルな飲用シーンの広がりに加えて、比較的高価なクラフトジンの市場も拡大しています。スーパーマーケットの酒売場に、クラフトジンがたくさん並んでいるのをご覧になった方がいらっしゃるかもしれません。「ビーフィーター」「ゴードン」「ギルビー」などスタンダードなジンは1000~1500円くらいですが、クラフトジンは3000円以上のものも。それでも何種類も売場に並べられるほど関心が高まっています。

日本のクラフトジンを代表するのは「ROKU〈六〉」です。2017年に発売されるとグローバルなクラフトジン市場が注目します。日本ならではの6種のボタニカル(桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子)を使った味わいが高く評価され、今では約60カ国で販売され、販売数量世界第2位のクラフトジン・ブランドになりました。売上構成比は海外が9割を占めています。

サントリーはジン市場の成長が続くと見て、今回、大阪工場に55億円を投資して生産能力を2.6倍に増強したのです。具体的にはボタニカルを浸漬するタンクを8基新設したうえ蒸溜釜(ポットスチル)の機能を向上させました。また、スピリッツ・リキュールづくりの魅力を伝えるために見学施設を整備し、「スピリッツ・リキュール工房」として2026年春頃に一般公開を開始します。

ウイスキーのイメージが強いサントリーですが、発展の礎は1907年に発売した「赤玉ポートワイン(現赤玉スイートワイン)」です。創業者の鳥井信治郎は1919年に大阪工場を建設して生産能力と品質を高め、1936年に「ヘルメス」のブランドでジンやベルモットを発売、その後もさまざまなスピリッツやリキュールを開発して日本の洋酒文化の発展に心血を注いできたのです。

ジン製造がよくわかる「スピリッツ・リキュール工房」

製造工程の見学は上のフロアです。エレベーターを降りると目の前に銅色に輝く大きな蒸溜釜。傍で作業する人の4~5倍、高さは7~8mはありそうです。ガラス越しに見下ろすのですが、なかなかの迫力です。

ジンはボタニカルが香る酒

「ROKU〈六〉」は和食の「炊き合わせ」に通じる

試飲の前に「ROKU〈六〉」に使われているボタニカルが、製品になるまでの説明動画を視聴します。神奈川県の八重桜の花がトラックで大阪工場に搬入され、待ち構えていたスタッフが蒸留液に花を投入するまでを追いかけたシーンでは、収穫から浸漬開始まで2日間もかかっていませんでした。フレッシュな方がよければより速く、収穫タイミングが重要ならそれに合わせて後工程を組むなど、ボタニカル素材の最適を追求してきたであろうことが分かります。

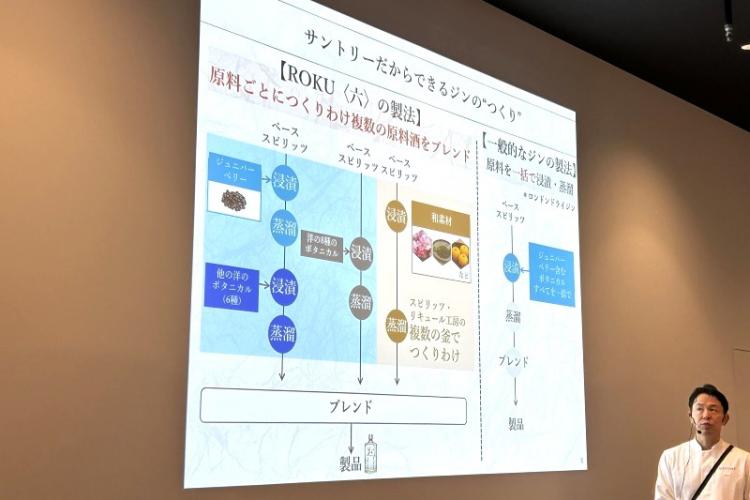

そして「ROKU〈六〉」の製法の最大の特徴は、和食の「炊き合わせ」のように、素材ごとに最適の方法で香気を抽出し、最後にブレンドして完成させる手法にあります。ジンの製造では複数のボタニカルをまとめて浸漬して、一度に蒸留することが一般的です。このやり方はシンプルですが、熱いのを好む素材も冷たいのを好む素材も一律に扱われ、良さを損なっている場合もあるでしょう。

テイスティングでは、「ROKU〈六〉」と「柚子の原料酒」「桜の原料酒」「ジン原料酒」を飲み比べました。試すと「ROKU〈六〉」のなかにそれぞれの原料酒が存在していることが分かります。「ROKU〈六〉」だけを飲んだのでは見つけられない味わいも、原料酒を飲んでみると分かるようになりました。

レクチャーと見学を通じて、講師の伊藤定弘さん(スピリッツ・ワイン商品開発研究部・部長)がプレゼンテーションの最初のスライドで示した、鳥井信治郎の時代の「日本人の味覚に合う洋酒をつくり、洋酒文化を切り拓きたい」から始まり、現在は「世界中で楽しまれる、日本のジンをつくり、広めたい」になったというフレーズが印象に残りました。

「スピリッツ・リキュール工房」の一般公開は来春です。ジンやリキュールがお好きな方は必見のスポットです。お出かけください。

※記事の情報は2025年7月17日時点のものです。

『さけ通信』は「元気に飲む! 愉快に遊ぶ酒マガジン」です。お酒が大好きなあなたに、酒のレパートリーを広げる遊び方、ホームパーティを盛りあげるひと工夫、出かけたくなる酒スポット、体にやさしいお酒との付き合い方などをお伝えしていきます。発行するのは酒文化研究所(1991年創業)。ハッピーなお酒のあり方を発信し続ける、独立の民間の酒専門の研究所です。

- 1現在のページ

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)

山田聡昭(酒文化研究所*『さけ通信』編集長)