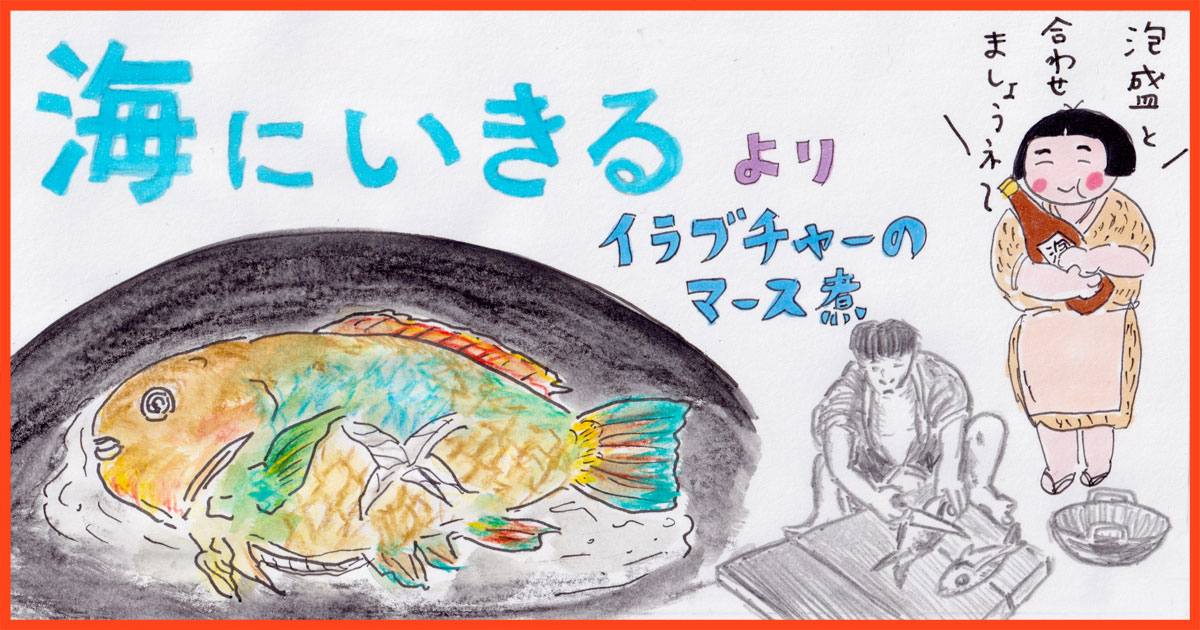

山城久雄『海にいきる』の再現レシピ《肴は本を飛び出して66》

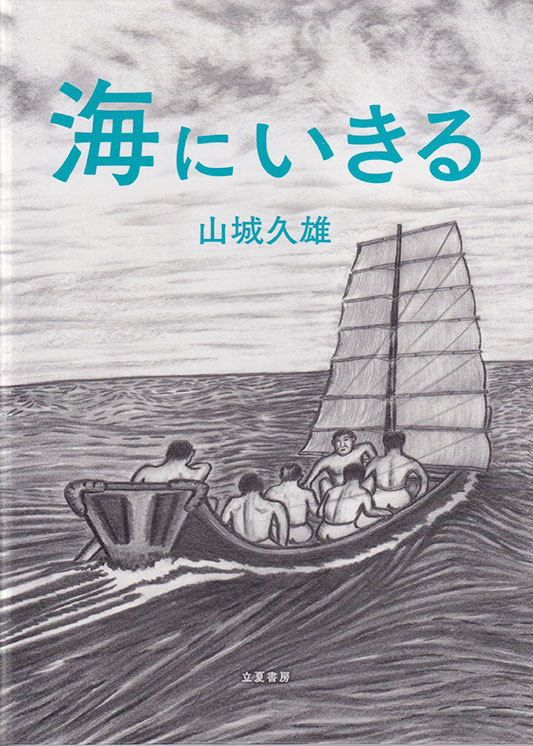

石垣島出身の海人であり、鉛筆画家でもある山城久雄さんの作品集『海にいきる』より、「イラブチャーのマース煮」を再現! 鮮やかなブルーの魚体が美しい白身魚・イラブチャーを、塩(マース)で煮る昔ながらの調理法で、当時の海人の暮らしに思いを馳せながら泡盛とともにいただきました。「本に出てきた食べ物をおつまみにして、お酒を飲みたい!」という家飲み大好きな筆者の夢を叶える連載です。

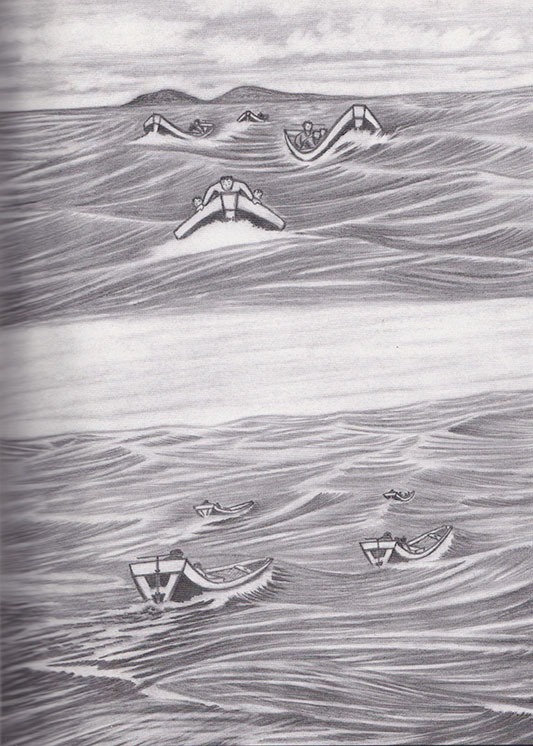

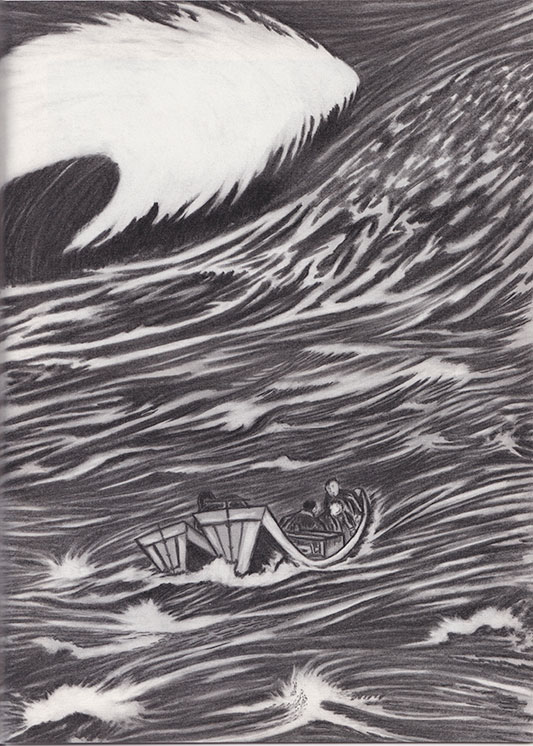

海人画家が半世紀前の漁風景を描いた迫力の鉛筆画に目と心を奪われる。

画像をクリックすると立夏書房のページにジャンプします。

著者の山城久雄さんは、沖縄・石垣島出身の海人(うみんちゅ、漁師のこと)。

1943(昭和18)年に生まれ、中学校在学中から家業である漁業に従事し、おもに石垣島周辺での潜水漁を多く経験したといいます。

沖縄芝居や映画、漫画を好んだ母の影響で少年時代から絵や漫画を描いていた久雄さん。30歳ごろからは独学で技術を会得した鉛筆画での作品を多く手がけ、2021年に逝去するまで約3000枚の絵を残しました。

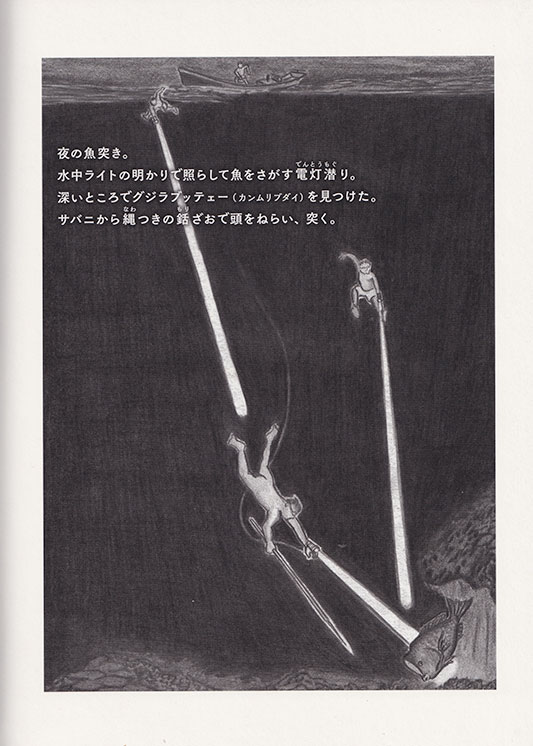

描かれているのは、久雄さん自身が実際に海で体験した漁の様子。没後初の作品集(絵本)として出版された本書には、その一部が掲載されています。

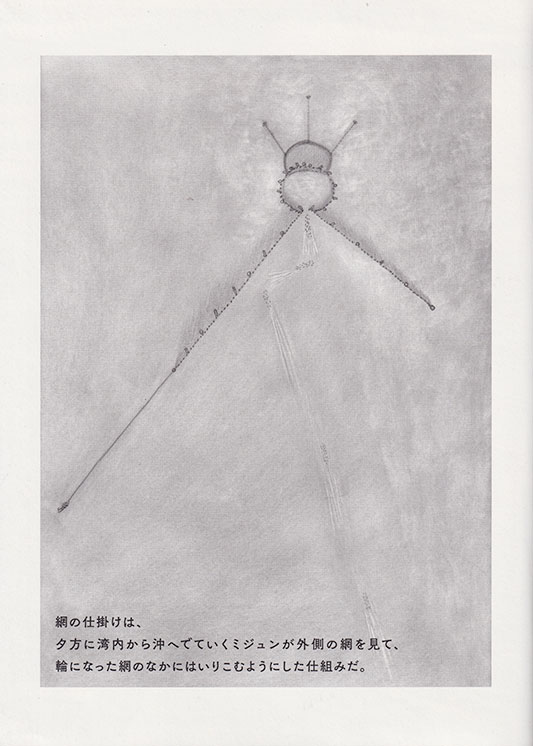

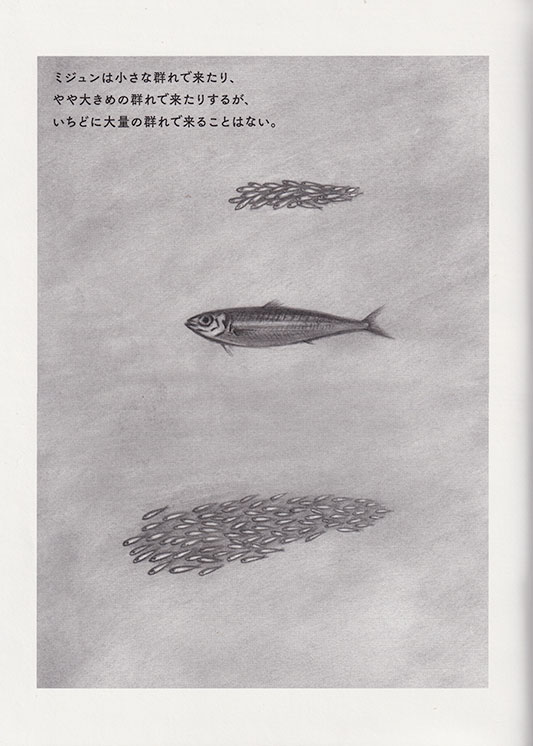

イワシに似た小魚・ミジュンの追い込み漁「ミジュンギリ」を描写した複数の絵は幾つもの異なる視点で漁の流れを説明していて、久雄さんの確かな観察力と豊かな表現力に唸らされます。

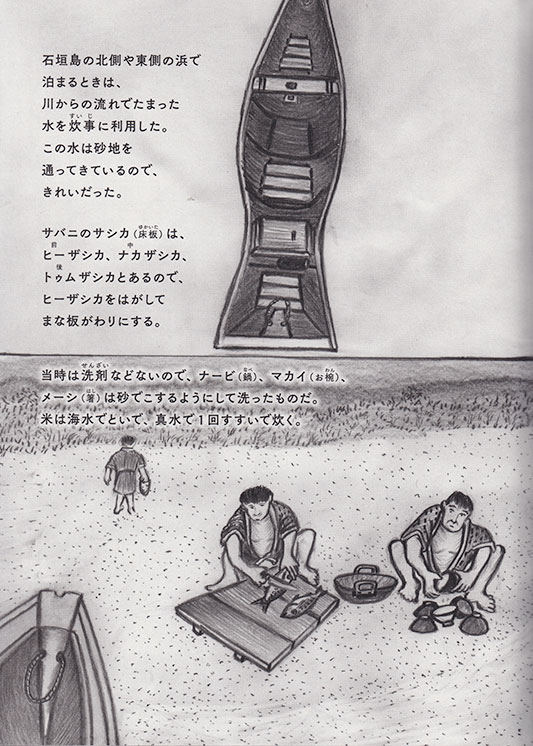

山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

今春、石垣島の石垣市立八重山博物館で『海にいきる』の原画展が行われ、折よく帰省中だった私も足を運ぶことができました。

間近で拝見した原画は想像以上に力強い筆致が生々しく感じられるほどで、ひたすらに圧倒されました。普段は芸術鑑賞などに縁がないド素人な私ゆえに、口をひらけば「これは…すごい…」としかいえなかったのが情けない限り。

絵本では黒一色に見えた夜の海や空は光の加減でところどころが鈍色に光り、幾重にも幾重にも黒鉛を重ねつづけた孤高の画家の姿に想いを馳せずにいられませんでした。

我が故郷・石垣島にこのような素晴らしい画家がいたことをとても嬉しく思います。

『海にいきる』ここを再現

家から離れたムラで泊まるときは、仕事が終わるとかならずカティムン(おかず用の魚)を獲る。

ムラでお世話になる家にもっていく魚と、自分たちが食べる魚を獲るのだ。山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

山城久雄 /『海にいきる』(立夏書房)より

そこで、この絵本の編者である石垣島在住の写真家・西野嘉憲さんにお尋ねしたところあっさり判明。

「当時なら、刺身か、マース煮(塩煮)でしょうね」とのこと。

長年、石垣島の海人の撮影を続け、それを題材にした作品や著書も多々手がけている西野さんは島の漁業や海人に関する知識や経験が豊富。再現するなら魚はエイグヮー(アイゴ)やイラブチャー(ナンヨウブダイ)がいいのでは、ともご教示いただきました。

マース煮は最もシンプルな島魚の調理法で、現在でも家庭や居酒屋のメニューとして人気があります。今回はこちらを再現することに決めました。

◾お品書き

- イラブチャーのマース煮

『海にいきる』再現レシピ|イラブチャーのマース煮

〈材料〉

・イラブチャー(代用する場合はタイなど白身の魚がおすすめ)

・塩 ・泡盛または日本酒

〈作り方〉

① 鍋に魚全体がかぶる程度の水を入れて泡盛(日本酒)と好みの加減で塩を加え、沸騰させる。

② 中火に落とした鍋にイラブチャーを入れて蓋をし、15〜20分ほど煮る。 ※丸ごとの魚の場合は内臓を抜き、軽く洗って水気を拭いてから使用。火が通りやすいように切り目を入れるといい。切り身の場合はそのまま調理できる。

③ 全体がふっくらとして、身が締まらない程度に火が通れば完成。崩さないように気をつけて煮汁ごと皿に盛り付ける。

■食べてみました

現在のマース煮はダシ要員の昆布を加えたり、豆腐やアーサー(沖縄の海藻)を一緒に煮たりすることが多いのですが、今回は昔ながらの簡素なレシピで作っています。

実家でマース煮を作る際は昆布を使うことが多いため、正直、少し物足りないな〜とも感じたのですが、「昔の海人は塩だけで食べていたんだから」と思いながらありがたくいただきました。

足りないことを体感するのは、飽食の時代(そして欲望赴くままに食べ過ぎな自分)に必要なのだと気づけたのもよかったです。

お供のお酒は、当時はこうだったのではないかと想像した“泡盛の氷なし水割り”で。この飲み方だと胃腸を冷やさずに飲めるのでいいかも〜と、調子に乗っておかわりを重ねてしまいました。

***

島育ちながら、海人の仕事についてほぼ何も知らないまま生きてきた私め。

今回、この絵本と、海人の食生活を調べるために読んだ郷土史や海人関連の書物で初めて「糸満売り」と呼ばれるかつての年季奉公のことを知りました。

貧困家庭の10歳前後の子どもたちが労働力として過酷な状況に置かれた記録は読んでいて胸が苦しくなるような内容も少なからずで、今さらながらに衝撃を受けました。これからでももっと島のことを学ばないといけませんね。

絵本は現在、石垣島内の書店やネットショップで購入できます。ご興味を持たれた方は、まず冒頭の「立夏書房」のリンクなどをご確認くださいませ。

ぜひ、海人画家渾身の鉛筆画を手に取ってご覧いただきたいです。

※記事の情報は2025年5月28日時点のものです。

- 1現在のページ

泡☆盛子

泡☆盛子